|

感動,叩問我們的心靈

老人身披的綢帶上 ,別著幾十個校徽 ,全都是老人曾經捐助過的學校。

原以為這次采訪的只是一件普通的好人好事——白方禮,一位普普通通的老人,從74歲開始,用蹬三輪車攢的錢捐獻給社會。十五年來,他先後捐款35萬元,資助了300多名貧困大學生的學費與生活費,幫助他們完成學業。

走近人物,還原本真後,感動油然而生。這種感動,沖刷了貪婪,過濾了自私,匯聚成生命中一條叫作真善美的河流。它承載著人性中最本質的善良和純真,潺潺地流向生命的遠方,也強有力地激蕩、叩問著我們的心靈。

鄉親們說,捐了錢,還千方百計求人收下捐款的事,真是聞所未聞。

原本他攢這幾個錢是為了養老的,好不容易攢了這麼些。5000塊錢在八十年代,可是個不小的數目。所以他當時一說,把錢都捐給學校,我們都懵了。不光我們難以理解,凡是知道這事兒的人都奇怪:「這老頭是不是腦子出問題了?」

——女兒白金鳳

白方禮是一位非常普通的老人。和許多從舊社會闖蕩過來的老一輩人經歷相似,13歲時,他為生活所迫,背井離鄉來到天津衛。為了糊口,他每天起早貪黑蹬三輪車,遭受欺凌,吃盡了苦。1949年解放,窮苦百姓翻身當主人,白方禮成了一名運輸工人,一直乾到了退休。

1986年,老人已經73歲了,每月有固定的退休金,雖不富裕,但也不愁吃穿。然而,一次回老家河北滄縣的經歷,改變了他的生活。

大白天,白方禮看到一群孩子在村里跑來跑去。他驚訝地問:「你們怎麼不上學?」得到的回答是「沒錢」。

頓時,白方禮心底泛起了苦味——自己從舊社會滾打過來,因為窮,上不起學,吃夠了沒文化的苦。而現在,這些孩子就要重蹈自己的覆轍。一連幾個晚上,白方禮翻來覆去,沒睡過一個好覺。

幾天後,他把兒女們叫到一塊,宣布要把自己攢下的5000元錢捐給老家的小學。

兒女們一下子愣住了——幾十年來,老人節衣縮食,不舍得吃,不舍得穿。現在好不容易存了點錢,不就盼著讓老人晚年享享福?況且,5000塊錢在當時可是個不小的數目。

老頭的?脾氣發作了。他手一揮:「我已經決定的事,你們誰也甭管。誰要不同意,我就跟誰斷絕關系。」

就這樣,老人一意孤行,捧著錢來到學校。

一個頗有戲劇性的情節出現了——校長掂量出了這捐款的沈甸甸,怎麼也不肯收:「孩子們需要錢是不假。可這是您辛辛苦苦攢下的棺材本錢哪,我們怎麼好意思收?」

可是,白方禮滿心滿眼里只有那些失學的孩子。他四處奔波,托親戚、鄰居向校長「說情」,最終說動了校長。

鄉親們說,捐了錢,還千方百計求人收下捐款的事,真是聞所未聞。他們打了一個「德高望重」的匾額,送到了白方禮家。

一頁頁記載的是,一般每天只能賺二、三十元錢。最多一次,也就賺了五、六十元錢。

有時我在街頭看見他蹬車。看著那身影,心里的滋味真是不好受,說不出。就是心疼他,日曬雨淋的,別人看著還以為是無兒無女的孤老頭。你說他到底為了啥?可他說:「你甭管,別惦記我,我挺好的。我這樣活著,我覺得特別自在。」

——女兒白金鳳

回到天津,白方禮把擱置了幾年的三輪車重新牽了出來,除銹、上油,隨後宣布了一個更讓人震驚的決定——74歲的他要重操蹬三輪車的舊業,把勞動所得捐給社會。

兒女們的反對更強烈了。老人說:「我自己的事,該怎麼辦就怎麼辦。你們別管了。孝順孝順,你們就以順為孝吧。」

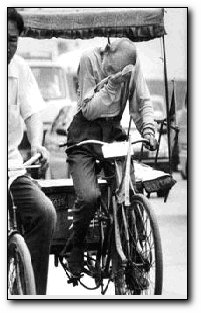

於是,天津的街頭出現了一輛牌號是「北站出租37號」的三輪車,大街小巷出現了這樣一個蒼老的蹬車人,他低著頭,僂著身子,蹬著車,一條毛巾搭在瘦弱的肩頭,擦汗的時候,雙腳仍在不停地蹬。近了又遠了,消失了又出現。

每天早晨六、七點,天朦朦亮,白方禮起床,咬幾口饅頭,推三輪車上火車站,直到晚上八、九點鐘,天擦黑了才回家。

冬天,最低溫度徘徊在零下十幾度。老人裹一件破破爛爛的軍大衣,不是在火車站廣場的寒風中等客,就是在街頭頂著大風奮力地踩車。天氣炎熱的夏天,特別消耗體力。老人累了就在三輪車上打個盹,也不管蒼蠅、蚊子叮。

有天晚上,直到十一、二點,老人還沒回家。兒子、女兒分赴火車東站、西站找人,就是不見影子。第二天一早,老人才回來。原來他拉了近一噸的貨,連夜趕到50多里外的楊村,一宿沒睡。「70多歲的人,不要命啦!」家人的埋怨兜頭兜腦地上來了,老人笑笑,啥也沒說。

一年三百六十五天,沒有一天是休息天。白方禮不光周六、周日照常出門,逢到「五一」、「十一」,火車站客人多,更不休息。就連除夕夜、大年初一,他也照樣出去蹬車。平時有個感冒、發燒,家里人都勸他,老人說:「沒事,出身汗就好。」從1984年到1994年,連續10年,無論刮風下雨,老人蹬三輪沒有休息過一天。

他克勤克儉,不抽煙,不喝酒,從頭到腳穿的都是撿來的衣衫鞋帽,一日三餐經常就是饅頭加涼水,常常一個多月不沾肉味,有時候東西餿了壞了都吃。他也沒有什麼愛好,打牌、搓麻將……都不感興趣。唯一的「愛好」,就是辛苦一天後,坐在燈光底下,將賺來的紙票一張張攤開,硬幣一枚枚點清,一筆一劃地記在一個小本子上——

那里一頁頁記載的是,一般每天只能賺二、三十元錢。最多一次,也就賺了五、六十元錢。

一枚枚的硬幣點清了,500元,老人捐給了養老院。

有一次,一所學校搞了捐獻儀式。絕大多數捐獻者不是公司老板,就是白領。只有他一個是自己特別窮的老人。我們一走進教室,學校還沒怎麼介紹,底下學生就感動得鼓起掌來,特別熱烈。那場景,真是挺震撼的,對我也很有教育意義。

——女兒白金鳳

對捐錢的事,老爺子心里有本譜:1997年,天津要舉辦世乒賽了,老人捐獻了一筆——咱是東道主,得捐;過一陣子,得知附近的紅光中學藏族學生多,其中不少都是貧困生,白方禮就把錢捐那兒去了;教育得從娃娃抓起,下一次的款就捐給了某個小學;後來,老人得知大學里貧困生也多,1995年以後,白方禮就集中往南開大學、天津大學、天津師范大學等高校里捐。

然而,對於錢捐出去以後的事,老爺子毫不關心:

八十年代剛開始捐款那會兒,有的學校連個捐款證書都沒給,有的收下錢後就寫一張條,白方禮一句也不多說,捐完就走。時間久了,自己也忘了曾給哪里捐過多少。資助貧困大學生,他更不會問學校,自己的錢幫了哪幾個學生,也不希望受助的學生知道自己的名字。老人說:「我不圖什麼,只要他們好好地做人,為國家做貢獻,就可以了。」

進入九十年代後,有些學校開始組織捐獻儀式,開座談會。常常,一批慈善捐助者中,不是公司老板,就是白領,三四十歲,衣著挺刮。只有白方禮一個白發蒼蒼、一臉皺紋的老人,身上穿的還是蹬車時的舊軍大衣。一看見他,底下的學生立刻鼓起掌來,熱烈,持久。

漸漸地,白方禮做好事出名了,陸續獲得了「全國支教模范」、「中國消除貧困獎」等榮譽,請他上臺,采訪他的也多了起來。然而,這些對他并沒有任何改變。脫下紅綢帶,藏起獎狀獎杯,白方禮仍舊是那個本色質樸的白方禮。每天早晨六、七點出門,他依舊蹬著自己的三輪車,風里來雨里去,一心要把捐獻事業進行到底。

1995年,白方禮82歲了,一雙蹬三輪車的腳再也蹬不動了。他把家鄉的兩間老屋賣了,在火車站附近租了個鋪位,和幾個貧困大學生合夥,賣起了水果、食品。老人給鋪子起名叫「白方禮支教公司」。為了支教公司,他乾脆從家里搬到這個只有三平方米的小鋪子里,起早貪黑,把賺來的錢繼續捐出去。

女兒白金鳳下崗了,提出要到支教公司工作,卻遭到了老人的一口回絕。女兒和他吵了兩次:「最起碼現在您有工作,您有退休費,您兒女下崗沒有工作,您卻都不過問,世界上哪有這樣的爹?」白方禮回答:「你下崗,你自己找出路,下崗的人多了,你靠我干嘛?你別來,你一來就為私,我不要自己的家人攙和。」一番話把女兒氣得哭著走了。

2000年,老人將近89歲了,腦力、體力衰退得厲害,一雙擺小攤的手再也擺不動了。他把攤位退了,每天端著一個鐵皮飯盒,在火車站附近給人看自行車。飯盒里的硬幣,在他眼前一天比一天模糊,數不清楚了。直到最後,他只能求助路過的小學生。

這一枚枚的硬幣點清了,成了老人的又一筆捐款,500元,捐獻給了當地養老院。

這種感動,交織著,彌漫著,傳遞著,將樸素的情懷延伸到社會的角角落落。

他經常跟我們說的就是,我幫助別人,就是我的快樂。說實在的,這幾年他捐出去的35萬元,真是從牙縫里擠出來的。這點錢在早些時候如果買幾套房子,我們也不會到現在幾口人還擠在朝北的屋子里。不過我現在也覺得,他沒給我們留下什麼錢,可留下了好多精神財富,這就是最大的財富。

——女兒白金鳳

十五年來,白方禮先後捐款35萬元,資助了300多名貧困大學生的學費與生活費,幫助他們完成學業。如果按每蹬1公里三輪車5角錢計算,15年來,白方禮奉獻的是相當於繞地球赤道18周的奔波勞累。

在這些令人驚訝的數字誕生的過程中,還有許多不為人知的小故事:

在火車站拉客時,白方禮老人在自己的破三輪車上掛起一面小紅旗,上面寫著「軍烈屬半價,老弱病殘優待,孤老戶義務」。這「亂規矩」的事情,自然惹得同行們很不高興,有的當著他的面就拔了他車子的氣門芯。白大爺也不生氣,拿過自帶的打氣筒就打氣。

一日,老人正蹬車回家時,見路邊躺著一位昏倒在地的婦女。他趕緊下車將這位40來歲的婦女扶上自己的小三輪,直奔醫院。

有一天,老人在火車站看見一對父女,姑娘拄著雙拐。迎著呼嘯的北風,老人蹬了一個多小時,約三十多里的路,終於把他們送到市郊的親戚家,最後只收了兩元錢……

天津人被白方禮感動了。

2004年4月,92歲的白方禮心腎肝功能日漸衰竭,不得不住進了醫院。老爺子僅靠每月600元退休金和兒女各掏的百余元贍養費維持生活,這醫療費怎支付得起?消息傳出後,立刻成為津城市民街談巷議的熱點。

在感動的暖流中,人們在叩問自己,拿什麼來奉獻給奉獻者?

行動是最好的回答。

詢問老人病況的電話一個接一個地打進《今晚報》,幾乎將熱線打爆,「逼」得報紙每天連續報道老人的情況;接受過老人捐助的學校、學生,素不相識的熱心市民,紛紛來醫院探望;社會各界積極捐款,在天津紅十字會為老人專門設立的賬號中,匯款額在短短幾天內達到了11萬元。在醫院的積極救治下,在社會各方的關懷下,白方禮的病情逐漸穩定。

在感動的暖流中,人們在叩問自己,拿什麼來告慰奉獻者?

行動是最好的回答。

曾受到白方禮捐助的張杰、趙濤,是兩名在校學生。在白爺爺的幫助下成長的他們,又積極幫助身邊遇到困難的人。課余時間,他們一直在照顧一位退休患病老太太,堅持上門服務。

已經工作了的李志安,當年在受助儀式上握住白方禮那異常粗糙的手時,就把白大爺當成了自己的榜樣。如今,每年他都向福利院的孩子捐贈,他說,今後在公益事業上投入的財力和精力都要增加。

經對17名獲得白大爺捐款的受助者的調查發現,為公益事業捐過款、出過力者達100%,資助過其他貧困學生、困難家庭者占80%,60%目前是多種形式的社會志愿者。 這種感動,交織著,彌漫著,傳遞著,將樸素的情懷延伸到社會的角角落落。

記者手記 本真是感動的力量所在

93歲高齡的白大爺,臥床已有5年,生活無法自理。

見記者來訪,躺在床上的他費力地支起身子。女兒白金鳳湊近他耳邊,大聲說:「上海的記者看您來了!」老人的眼睛似乎亮了一亮,喉嚨顫抖著說:「哦……上海,上海……遠來是客呀。」

「遠來是客」。簡簡單單的四個字,鮮明地傳遞出老人的善良、淳厚,讓人心頭一震。

臨別時,記者提出給老人拍照。家人拿來一幅紅綢帶披在老人胸前。綢帶上,密密麻麻地別著幾十個校徽,全都是老人曾經捐助過的大中小學校。披著沈甸甸的綢帶,老人露出了歡欣的笑容。

一種感慨油然而生。

一個最普通不過的小人物,一個生活在社會底層的小老百姓,忘我地傾其所有,用自己微薄的力量去幫助別人,溫暖別人。這種樸素的執著和堅韌,感動了所有人,也發人深思。

從來沒有人要求他這麼做,但他一定要這樣做,哪怕用盡自己後半生的精力氣血。為什麼?93歲的老人說不出什麼崇高的道理。他只說,「我幫助別人,也就是我的快樂。」於是我們恍然:在他的世界中,別人的幸福就是他的快樂。他通過付出獲得了擁有,而且擁有了很多。

於是,這位孱弱的老人,從人性中最本質的善良為出發,以堅韌的毅力為鋪陳,忘卻物質的貧瘠,伴隨著一路舒暢、一路快樂,一步步通向無私忘我的境界。所有的過程,也最終昇華凝聚成感人至深的博大力量。

我們明白了——感動并不一定需要慷慨激昂的舍生取義,不一定需要轟轟烈烈的舍己為人。感動,更多地來自平凡和普通。它是一種善良的情懷,坦蕩的心胸,真誠的相助,忘我的境界。感動的力量,來源於本性,是節操,是精神,是人格的力量。

所以,一個普通的人同樣能因為他的行動和他的精神,而成為可敬可愛的楷模。白方禮布滿皺紋的臉上,苦難已經積淀為慈祥。他一路艱難行進的車輪,已在人們心靈深處輾下了深深的痕跡。「馱在車?轆上的豐碑」,終於成為一種民族力量的象徵。

感動的力量,最終作用於叩問自我。

一些懷抱著「人不為己,天誅地滅」的觀念追逐私欲的人,是否能夠理解、體會到老人那種高尚的快樂與幸福?一些哀嘆自己并非沒有為善之心只是沒有為善之力的人,是否也該想想,我們難道不比白方禮老人富裕,我們難道不比白方禮老人強壯?在物欲橫流的世界,商業化泛濫的時代,我們是否還應該堅持什麼?

叩問心靈,我們期待更多美麗的回答。( 采寫 /本報記者 曹靜)

如果按每蹬1公里三輪車5角錢計算,15年來,白方禮奉獻的是相當於繞地球赤道18周的奔波勞累。

——轉載自《人民網》

|

|

編後語:什麼是真富貴?我們的家當可能遠超過他, |

我們的精力、體力可能遠勝過他。可在老人家面前,我們抬得起頭嗎?

讓我們默默地懷揣老人這良善、純樸的摯愛,驅逐自己私欲的陰暗,照亮利家、利眾、利國的前程,溫暖人間的各個角落……用我們的真誠付出也譜寫人生真樂的樂章。

可敬的老人,定會以他慈祥的目光,欣慰地注視著我們。

|